À Kaboul, en Afghanistan, Hossein (1), 50 ans, a exercé comme cardiologue pendant dix-sept ans. Jusqu’à ce qu’en 2018, ce médecin, qui a travaillé avec l’Otan, reçoive des menaces sur sa famille, dans un pays alors déchiré par la surenchère entre les talibans et Al-Qaida. En 2018, Hossein, sa femme et leurs cinq enfants, qui ont alors entre 6 et 12 ans, prennent la route de l’exil, qui durera six mois, jusqu’à ce que la famille arrive en France et obtienne l’asile.

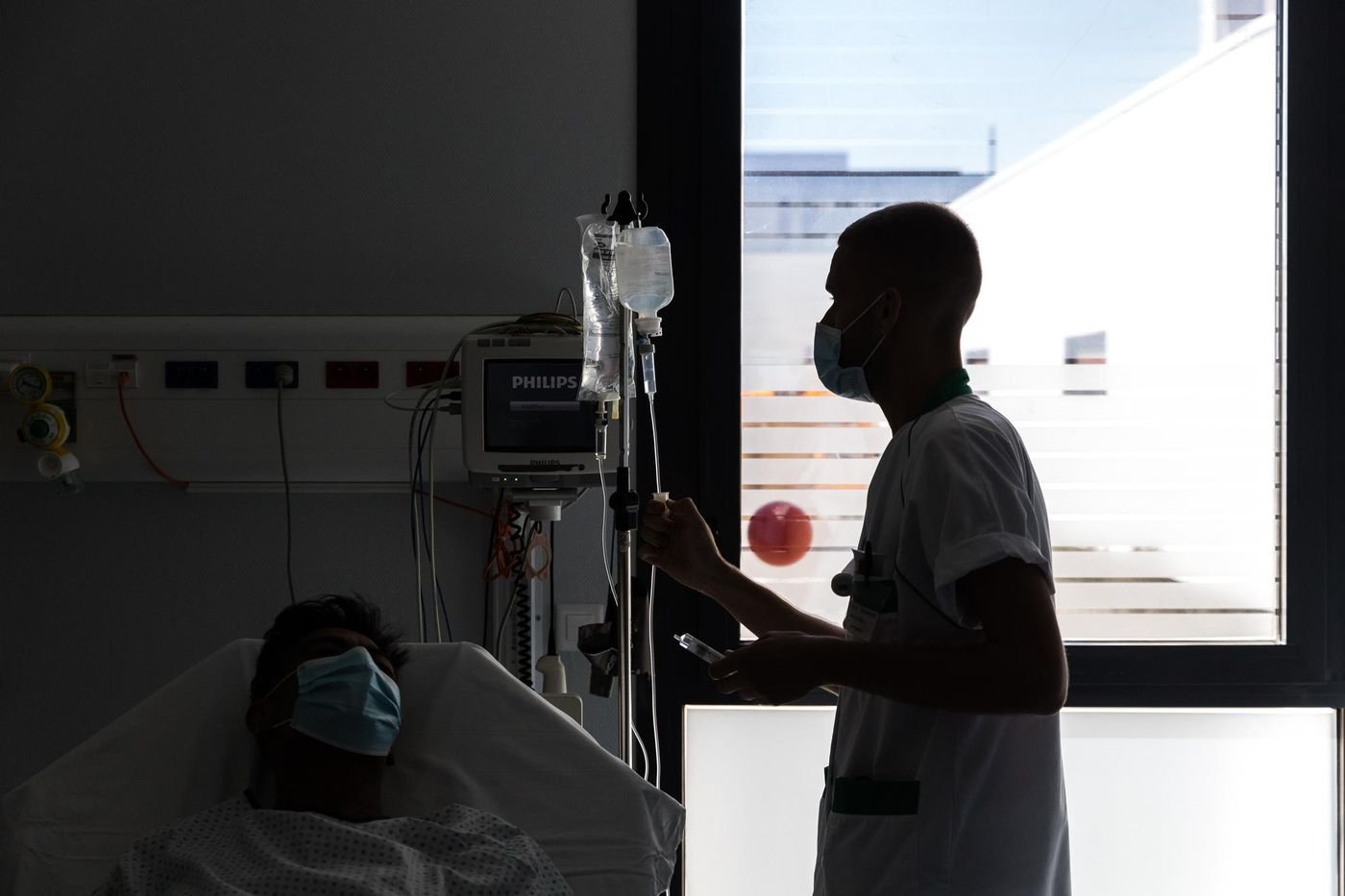

Aujourd’hui, presque sept ans plus tard, Hossein se démène toujours pour parvenir à retravailler comme médecin. Comme tous les « praticiens à diplôme hors Union européenne » (Padhue), il doit faire reconnaître ses compétences avant d’exercer. Ce qui est déjà un parcours du combattant. Mais en plus, il rencontre des obstacles propres aux réfugiés. À commencer par la maîtrise du français. « Quand je suis arrivé, je savais juste dire “bonjour”, raconte Hossein. Or, il faut un niveau B2 pour exercer. J’ai dû apprendre le français à l’université. J’ai maintenant un niveau C1, mais ça m’a pris deux ans.» Une période très difficile pendant laquelle la famille, qui vit dans une chambre d’hôtel de 25 m2, attend son titre de séjour.

« Le plus dur est encore devant moi »

Aujourd’hui, cependant, Hossein est sur la bonne voie grâce au programme Health Track du Jesuit Refugee Service (JRS), le service jésuite d’aide aux réfugiés. Grâce à ce programme, qui depuis trois ans aide 225 praticiens de santé, principalement des médecins, mais aussi des infirmiers, des sages-femmes ou encore des dentistes, il a pu faire une formation accélérée d’infirmier de six mois, gratuite via un partenariat avec l’AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris). Désormais diplômé, il travaille dans un Ehpad.

Sans perdre de vue son projet de redevenir médecin. Car, en même temps qu’il travaille, il se prépare aux épreuves de vérification des connaissances (EVC), un examen imposé à tout médecin à diplôme étranger. « C’est un examen difficile car, même avec un niveau C1, il y a la barrière de la langue et surtout il faut assimiler toutes les règles du système de santé français alors que je ne travaille pas en hôpital. » S’il réussit, il aura alors ensuite six mois, en concurrence avec les autres « Padhue » qui eux ont pu faire leur internat à l’hôpital, pour trouver un poste afin d’effectuer son « parcours de consolidation des compétences » de deux ans, avant de pouvoir exercer de façon autonome. « Le plus dur est encore devant moi », estime Hossein.

Faire retravailler les soignants réfugiés, une solution à « un vrai gâchis »

« Il y a un peu moins de trois ans, explique Irinda Riquelme, chargée des projets intégration à JRS France, on s’est rendu compte que, parmi les réfugiés, il y avait un certain nombre de professionnels de santé et que, alors qu’on en manque partout en France, on arrivait mal à les aider à réexercer leur métier. C’était un vrai gâchis. » Sur les 597 réfugiés exerçant dans la santé dans leur pays d’origine qui ont signé leur contrat d’intégration républicaine en 2022, moins de 10 % exercent dans ce secteur en France.

« La première chose qu’on a faite avec le programme Health Track, reprend-elle, c’est rassembler les infos sur les différentes voies possibles pour faire reconnaître leurs compétences. On en a fait des fiches qu’on a mises sur le site refugies.info. » Health Track donne aussi des cours de français médical et s’est lié avec l’association Nouvelle Page, qui forme ceux qui sont diplômés à préparer les EVC grâce à des médecins bénévoles. Le programme essaie aussi d’obtenir des stages et a signé un partenariat avec l’AP-HP pour la formation accélérée d’infirmier. Il aide aussi ceux qui ont interrompu leurs études à se réinscrire à l’université.

« Sans le JRS, je n’y serais jamais arrivé », estime Mark. Ce Syrien de 28 ans a dû fuir son pays en 2021, alors qu’il venait juste de commencer sa spécialité en oncologie. Arrivé en France, il manque de se décourager en comprenant qu’il doit recommencer ses études depuis le début. Il existe certes un système de dispense qui permet d’intégrer en deuxième, troisième ou quatrième année, « mais il n’y a que très peu de places et toutes les facs ne le font pas », précise Irinda Riquelme. « Grâce au JRS, reprend Mark, j’ai pu comprendre où déposer mon dossier. J’ai passé l’examen et j’ai pu entrer directement en quatrième année. Si tout va bien, je serai interne l’année prochaine. »

(1) Le prénom a été modifié.

——–

► Le Jesuit Refugee Service

Le JRS a été fondé en novembre 1980 par le père Pedro Arrupe SJ, alors supérieur général de la Compagnie de Jésus, pour répondre à la situation critique des réfugiés vietnamiens fuyant leur patrie ravagée par la guerre. Puis, au fur et à mesure que les conflits éclataient ailleurs dans le monde, le JRS s’est mis à travailler auprès des réfugiés du monde entier.

La branche française du JRS, créée en 2009, lutte contre l’isolement des demandeurs d’asile et des réfugiés en France, grâce à des programmes d’hospitalité et de logement temporaire (Welcome), de soutien juridique, d’intégration culturelle et professionnelle et de cours de langue française.